ハイエンド・アコースティック・ギターの手入れ方法や保管、管理のことについて、十分に理解している人は残念ながらあまりいません。正しい方法を知っていれば、その外見や美しい音色は、一世紀以上、維持させることが可能です。

ソリッド・ウッドで作られたアコースティック・ギターのボディ材の厚みは、1/8インチ未満ととても薄く仕上げられています。しかも大きな表面積を持っています。それは湿度の影響をとても受けやすいと言ったことを意味します。

湿度が低いと材は、収縮します。

湿度が高いと材は、膨張します。

アコースティック・ギターでみられる大多数の大きな問題は、この湿度に関係して材が動くことに起因しています。ほとんどのアコースティック・ギターは、摂氏22度、湿度40〜45%の間で生産されています。湿度(相対湿度)について、簡単に少しだけお話します。空気が保つことができる湿気の量は、気温によって変化します。気温が高ければ、より多くの湿気を保つことができます。これは摂氏32度/湿度50%と、摂氏−6度/湿度50%とでは、湿度レベルは違うといった意味です。我々がお話している湿度(相対湿度)は、摂氏22度を想定して説明しています。

アコースティック・ギターは、適正な管理がされた相対湿度レベルの中で製作されています。しかし、実際に使用される環境は、工場の中のようにしっかり管理された場所ではありません。許容範囲の中であれば問題ありませんが、あまりにも極端な環境は、ギターに悪影響を及ぼします。修理品の多くは、環境からの影響を受けたものが90%を占めます。

下記は、相対湿度のレベルによって、どのような影響がアコースティック・ギターに現れるかを示した表です。是非、参考にしてください。

|

相対湿度のパーセンテージ

|

1日〜3日

|

3日以上

|

|

90% - 100%

極めて高い範囲

|

ボディが膨張し、サウンド・クオリティが落ちます。また、弦高が非常に高くなり演奏性が悪くなります。材の膨張により、バック・ブレイスが剥がれてくる場合があります。

|

全ての接着箇所が緩んできます。トップとバックのブレースが剥がれてきます。ボディは膨らみ、ブリッジの前後が凸面になります。最悪ブリッジは剥がれ落ちるかもしれません。さらに、ネックは跳ね上がり、演奏できない状態になります。最終的にはギター内部にカビが生え、ギターは壊れてしまいます。

|

|

85% - 90%

非常に高い範囲

|

ボディの膨張がおこる可能性が出てきます。サウンド・クオリティが悪くなります。弦高が高くなり演奏性が落ちてきます。

|

2週間から3週間するとブレースが剥がれてきます。ボディが膨張し、ブリッジ剥がれなどの問題が起きてきます。ネックも跳ね上がってきます。ボディ内部にカビが生えてくるかもしれません。

|

|

70% - 85%

高い範囲

|

サウンド・クオリティが落ちてくるかもしれません。また、トップが膨らんでくるかもしれません。弦高がやや高くなります。

|

トップとバックに膨らみが見られるようになります。ネックにも跳ねの症状が出始め演奏性が悪くなってきます。2ヶ月くらい経つとカビ臭くなってきます。

|

|

55%-70%

安全な範囲

|

演奏する上で、特に大きな問題は起きません。

|

トップとバックが僅かに膨らんだように見えるかもしれません。また、演奏性に僅かな影響が出るかもしれません。

|

|

42%-55%

安全な範囲

|

この範囲では問題は起きません。

|

この範囲では問題は起きません。

|

|

35%-42%

少し低い範囲

|

演奏する上で、特に大きな問題は起きません。

|

フレット・バリが出始めるかもしれません。トップが僅かに落ちてくるかもしれません。弦高は僅かに低くなりビリつきができてきます。ブリッジウイングにへこみが現れてきます。

|

|

25%-35%

低い範囲

|

フレット・バリが出てくるかもしれません。トップは僅かに落ちてくるかもしれません。

|

フレット・バリがでます。トップとバックは平になるかへこんできます。弦高は低くなりビリつきます。ブリッジウイングが落ち込み、数ヵ月後には、ブリッジは持ち上がり、剥がれてくるかもしれません。

|

|

20%-25%

低い範囲

|

フレット・バリが出ます。トップが落ちてきます。弦高は非常に低くなり、弦のビリつきがおきます。

|

完全にフレットが飛び出します。トップとバックは平になるか、落ち込みます。弦高はより低くなりビリつきます。ブリッジウイングがへこみ、トップの割れが起こります。ブリッジは剥がれてしまします。

|

|

10%-20%

非常に低い範囲

|

完全にフレットが飛び出し、トップとバックは落ち込みます。弦高は低くなりビリつきます。トップはブリッジ付近から割れ始め、ブリッジは剥がれてしまうかもしれません。

|

フレットが飛び出し、トップとバックは落ち込み、指板エンドはボディに沈み込むようになります。弦高はより低くなります。ブリッジウイングがへこみトップは割れてきます。ブリッジは剥がれてしまいます。ロゼット・リングとテール・ウエッジは、目に見えて浮き上がるかもしれません。

|

|

0%-10%

極めて低い範囲

|

フレットが飛び出し、トップとバックは落ち込みます。弦高は、より低くなりビリつきます。ブリッジ付近から割れが全体的に走ります。ブリッジは剥がれてしまいます。

|

フレットが飛び出し、ボディが壊れ出します。弦高は極めて低くなり、場所によっては音もでません。ブリッジは剥がれ、トップの割れは全体に起こります。ロゼット・リングとテール・ウエッジは浮き上がります。剥がれないブレースによってバインディンが押し出されるかもしれません。トップとバックは、ブレースの位置が分かるくらいに落ち込み、波打つかもしれません。

|

表の通り、安全な範囲外に置かれたアコースティック・ギターには様々なトラブルが起こります。以下のセクションのガイド・ラインに従って、あなたの楽器を適切に管理することが重要です。

多くのユーザーは、価格の高いハイエンドなアコースティック・ギターは、湿度などの環境変化に対しても丈夫だろうと間違った認識を持っています。真実は違います。合板で作られたアコースティック・ギターよりも、ソリッド・ウッドで作られたアコースティック・ギターの方が敏感です。なぜならば、薄い材と、薄い塗装で仕上げられているからです。

夏場のケアについて

我々がギター製作に使用する木材は、3年から5年間ほど寝かされています。

さらに、ライニングの接着やパーフリングなどの組み立て後、安定させるために1年間の時間をかけます。このような工程を無視して製作されたギターの多くは、夏場の湿気によって膨張するなどの歪みを起こし、結果、ダメージを受けることになります。

相対湿度が60%を超えると、アコースティック・ギターは膨張し始めます。下記に、膨張の兆しを上げてあります。

1) 最も見られる兆候の一つは、トップ面の膨らみです。トップ面が持ち上がり、表面に歪みが見られるようになります。相対湿度が高ければ高いほど、歪みは目立つようになります。トップ面の膨らみは、弦を外して、サウンドホールとブリッジの間に定規を置くことで、チェックすることができます。通常のトップ面はフラットか僅かの膨らみを持った面でなければなりません。定規を当ててトップ面のサイドの隙間が0.8mmから1.0mm以上あればトップ面が膨らんだ可能性があります。

2) さらに湿気が増えてくるともう一つの変化が見られます。それはトップ、サイド、バックなどのジョイント部分が目立つようになってくることです。特にインレイの周りで目立ちます。パール自体は湿気の影響をほとんど受けませんが、パールがインレイされた部分の材は、薄く柔らかいため膨らみやすく、インレイのラインが目立って見えるようになります。

3) 膨張したトップ面によってブリッジが押し上げられ、さらにバック面も膨らむことでネックを押し上げるため、弦高が高くなってきます。また、ナットとサドルの間に歪みを引き起こします。特に湿度の高いハワイやフロリダ、日本などの地域は注意が必要です。

4) 指板材のエボニーが膨らむことで、フレット浮きの症状が出てきます。フレットが浮いてくるとネック自体にも反りなどの症状がみられるようになり、さらに弦高の問題が大きくなってきます。

塗膜は確かに湿度の問題からギターを保護しますが絶対ではありません。湿度からの影響を完全に止めることはできません。高い相対湿度の中に置かれていると塗膜にも変化が起き始めます。木材の膨張に合わせて、塗膜が波打って見えるようになってきますので注意が必要です。

このように高い相対湿度はギター自体に歪みをもたらすばかりではなく、弦の劣化なども引き起こします。ただ、長期間に渡って高い相対湿度の中に置かれ、大きなダメージを受けたギターでなければ、摂氏22度、湿度40〜50%の環境に戻せば、ギターは自然に修復していく力があります。

不幸にも長期間高い相対湿度さらされたことで起こったブレースの緩み、塗膜のくもり、クラックなどの致命的な損傷は、リペアマンによって修理される以外に修復する術がありません。

このように管理の不手際で起こった品質の問題や損傷などは、保証の規定外となりますので、注意してください。

では過剰な湿気からギターを守るためにはどうしたら良いのでしょうか?

それは意外に簡単な方法と注意で防ぐことができます。以下を参考にしてください。

1) ギターをケースに仕舞ったままにしないでください。ギター・スタンドに置いて管理することで、ギターに湿気を溜めないようにすることができます。

2) 高湿度の時に、涼しいからといって地下室にギターを置いてはいけません。このような湿気がたまる場所で、ケースに仕舞ったまま置いておけば、それこそ大変なことになります。

3) 除湿機があれば使用して、湿度管理することが理想です。また、ギター用の乾燥材も有効です。

夏場、楽器に悪影響を与えるもう一つの原因は、高温です。特に車の中へギターを置き去りにしないでください。最悪、車の中の温度は66度以上になります。このような状態に置かれたギターは、高温によって接着材が剥がれ、ギターに致命的な損傷を与えます。ネックにも反りや捻じれが起こります。こうなってしまうと、通常の環境に戻してもギターは、元に戻りません。修理の保証も受けられません。高い修理代がかかることを覚えておいてください。

トップのスプルースは、目に見えない小さなポケット(細胞膜)を多く持っています。目の詰まったスプルースであればあるほど多く含みます。極度の高温状態になるとポケットが膨張して逃げようとします。結果、塗膜面を傷つけることになります。修理は可能ですが、サンディングなど大がかりな修理が必要で費用もかかります。この修理も保障の規定外となります。

夏場は紫外線が多くギターの変色にも注意する必要があります。変色(黄変)それ自体は、ギターにとって特に問題ではありません。ヴィンテージ・ギターに見られるような褐色のボディは経年変化によってできた変色で貫録さえあります。ここで言う変色とは、例えばストラップをボディに垂らしたまま放置してしまったらどうなるでしょうか?きっとステッカーでも剥がした後のようにそこだけ元の色が残っていることでしょう。ちょっとギターを置いておくだけでも、このことを心に留めて、注意が必要です。

指板面にオイルやワックスなどの製品を使用することは、お勧めしません。指板材のコンディションを考えるのであれば、あなたが演奏する時の指の油で十分です。

演奏後は、ギター弦の寿命を延ばすために、柔らかいクロスで汗や油を拭いておくと良いでしょう。また、ボディについた汗も楽器専用の柔らかいクロスで拭いて置くようにしましょう。

冬場のケアについて

冬場はアコースティック・ギターにとって、とても危険な時期です。原因は、極端な湿度の低下です。冬場に限らず湿度40%以下の環境になるとギターは、何らかのダメージを受けてきます。ダメージは乾燥によって引き起こされ、夏場の湿気よりも、非常に深刻な問題をもたらします。もし何かのダメージを発見した場合は、早急にリペアマンに相談することをお勧めします。

完璧ではありませんが、湿度が計れる温度計を用意するようにしてください。湿度の変化にいち早く気がつくことが大切です。

あなたの大切なギターが乾燥によって、何かしらのダメージを受けていないか、下記を参照にチェックしてみてください。

1) 最初の症状として表れるのがフレットのバリです。乾燥によって、指板材のエボニーは縮みますが、金属のフレットは縮みません。このことで指板の外へフレットの端が飛び出してきます。これがフレット・バリです。演奏中にフレットの端が引っ掛かるやデコボコ感じるようであれば、それがサインです。但し、フレット・バリの症状は、大きなダメージではありません。しかし、フレット・バリを感じたら、他にダメージが起きていないか調べる必要があります。

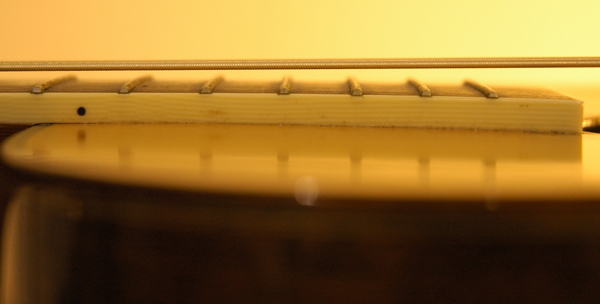

2) 乾燥が進むとトップ面が落ちて(窪んで)きます。通常の環境でのトップ面は、フラットまたは若干の膨らみを持っています。弦を外して、サウンドホールとブリッジの間に定規を置くことで、チェックすることができます。(下記の写真は、専用の定規を当ててチェックしている所です。)定規とトップ面の間に隙間が見られる場合は、トップ面が落ちていると判断できます。

** トップ面が落ちたギターです。専用定規とトップ面の間に隙間があるのが分かります。 **

3) ブリッジ・ウィングの部分を6弦側から1弦側に向かって見た時に、デコボコして見える場合は、ギターの乾燥が進んでいるサインです。このような状態になってしまうと適正な湿度へ戻しても、残念ながら自然に回復することありません。

4) 弦高が下がった、今までになかったビリつきが出たりしたら要注意です。トップ面が落ちることでブリッジが下がります。バック面が落ちることでネックが引っ張られます。このことで弦高が下がり、ビリつきが出てきたのです。この症状を、人によってはネック角度が悪くなったと感じるかもしれません。すぐに加湿を行うようにしてください。

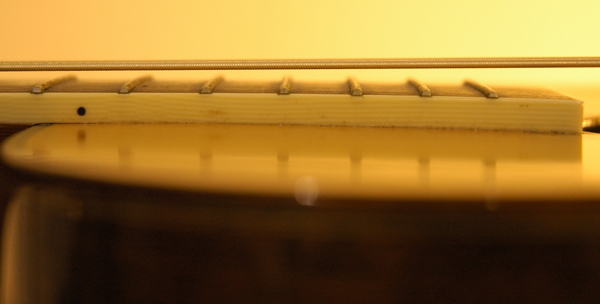

** バック面に定規を当ててチェックしている写真です。隙間があるのが確認できます。このギターは乾燥によってダメージを受けている証拠です **

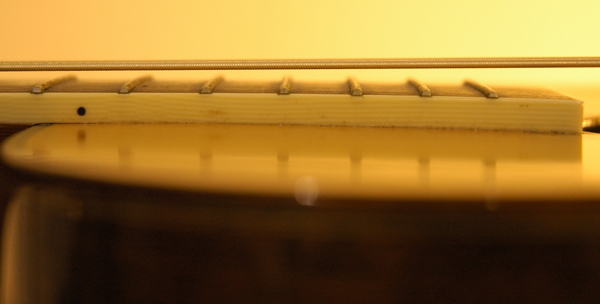

5) 塗膜面は、通常、美しい鏡面となっていますが、乾燥が進むと波打って見えてきます。これは、材の柔らかい部分が縮んでくるためです。

** 乾燥によって波打って見えるトップ面です。 **

6) トップ面が落ちることで、指板エンドがサウンドホールに引っ張られる形で引き下げられてきます。こうなると14フレットよりヘッド側が起き上がり、凄いビリつきを発生させます。下の写真は、指板エンドが下がったギターです。

** 指板エンドが下がっているギターです。低湿度、乾燥がもたらしたダメージです。 **

7) 最終的にはトップまたはバック面に割れが起こります。多くの最初の割れは、ブリッジの下やセンターの繋ぎ目で起こります。

冬場の温度が低い時は、少しの油断が大きなダメージをギターに与えることを知っておいてください。氷点下のように極端に寒い外へ急にギターをそのまま持って出たらどうなるでしょうか?かなりの確率でクラック(塗膜の割れ)が起こります。現在、ラリヴィー・ギターが採用している塗装は、昔ながらのラッカー塗装に比べれば安心かもしれませんが、それでもとても危険です。また、その逆も危険です。氷点下の外から、温かい室内へもどり急にハードケースを開けたら、やはり問題を起こします。

この問題を解決する方法は、一つしかありません。それは防止することです。ギターを大きな温度変化がある場所へ移す時は、ハードケースに入れて移動させ、急に蓋を開けないことです。その場の温度に十分慣らしてから、ギターを取り出すようにするしかありません。

とても気を使い最善の努力もしたのに、クラックが起きてしまいました。とても残念ですが、クラックを消すことはできません。ただ、クラックはギターの演奏性やサウンドには影響を与えません。見た目だけの問題です。

どうしてもクラックを修正するのであれば、高価なリフィニッシュを行う必要があります。但し、保証でカバーすることはできません。先程もお話しましたが、クラック自体は、演奏性やサウンドには影響を与えません。見た目だけの問題です。

冬場のもう一つの問題は、ブリッジ剥がれの問題です。繰り返しになりますが、根本的な原因は、トップ面の収縮です。ブリッジの木目は、トップ面の木目に対して垂直になるように取り付けてあります。トップ面と一緒の方向へは収縮することはなく、ブリッジは綺麗に剥がされたように外れます。信じがたい話かもしれませんが、このブリッジが剥がれることで、より大きなトップ面の割れを防ぐことができ、実は望ましいことでもあるのです。

同じような収縮の問題は、ボディ全体でも起こります。こうなると構造的に弱くなってしまいます。このような湿度管理の問題で起こった修理代はとても高くなり、保証でカバーすることはできません。

冬の時期に起こる問題の多くは、ちょっとした配慮で回避することができます。アコースティック・ギターを末永く使用していただくためのガイドを下記に掲載します。

1) 必ず湿度計を用意しましょう。湿度計は簡単にどこでも入手できます。湿度を認識しておくことが大切です。

2) ギターを保管する部屋に加湿器を設置しましょう。ラリヴィー・ギターとしての見解は、ギターを保管する部屋に湿度を与えることがベストだと考えます。ギターのサウンドホールに取り付けて加湿する小さな器具もありますが、その水分量では十分ではないと考えています。おそらく8時間前後くらいで水分は無くなってしまうのではないでしょうか?加湿器で部屋の湿度を管理することはそんなに手間がかかることではありません。スイッチを入れて、タンクに水がなくなれば補給するだけです。

3) 床暖房には注意が必要です。床暖房の上にギターを置くことは絶対にやめましょう。温度があげれば、非常に短時間の間に、ギターの破壊が進んでしまいます。

4) ギターは、ケースに入れて保管管理しましょう。冬場は、ギターをハンガーにつるしたままにしないでください。暖房器具の種類にもよりますが、暖炉の場合などは、床の温度が18度になると、床から1.5mでは22度、床から2.4mでは27度にもなる場合があります。極端な温度の中では、相対湿度も極端に低くなります。

|